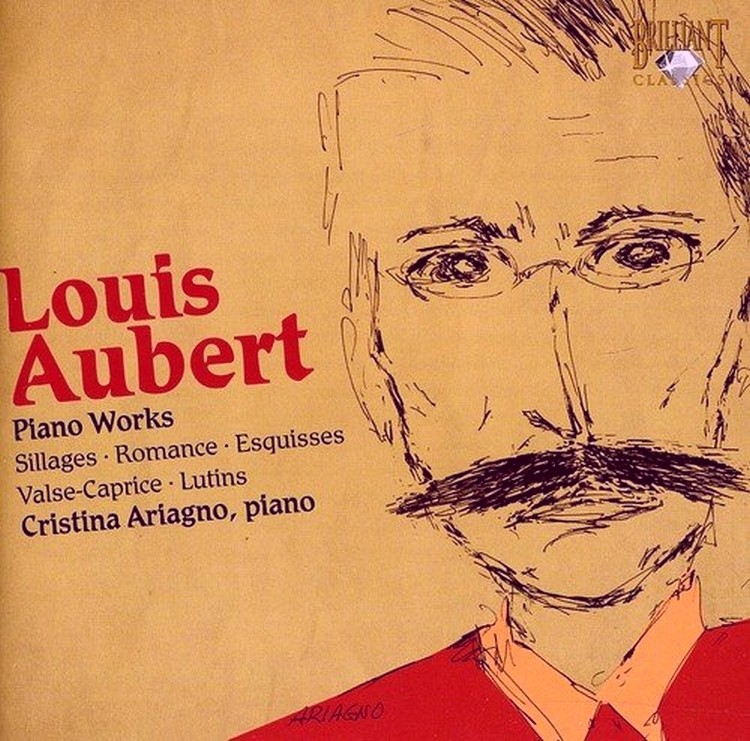

AUBERT Louis

Aquarelle de Roselyne Bordas, 1999 © Roselyne Bordas/Amf

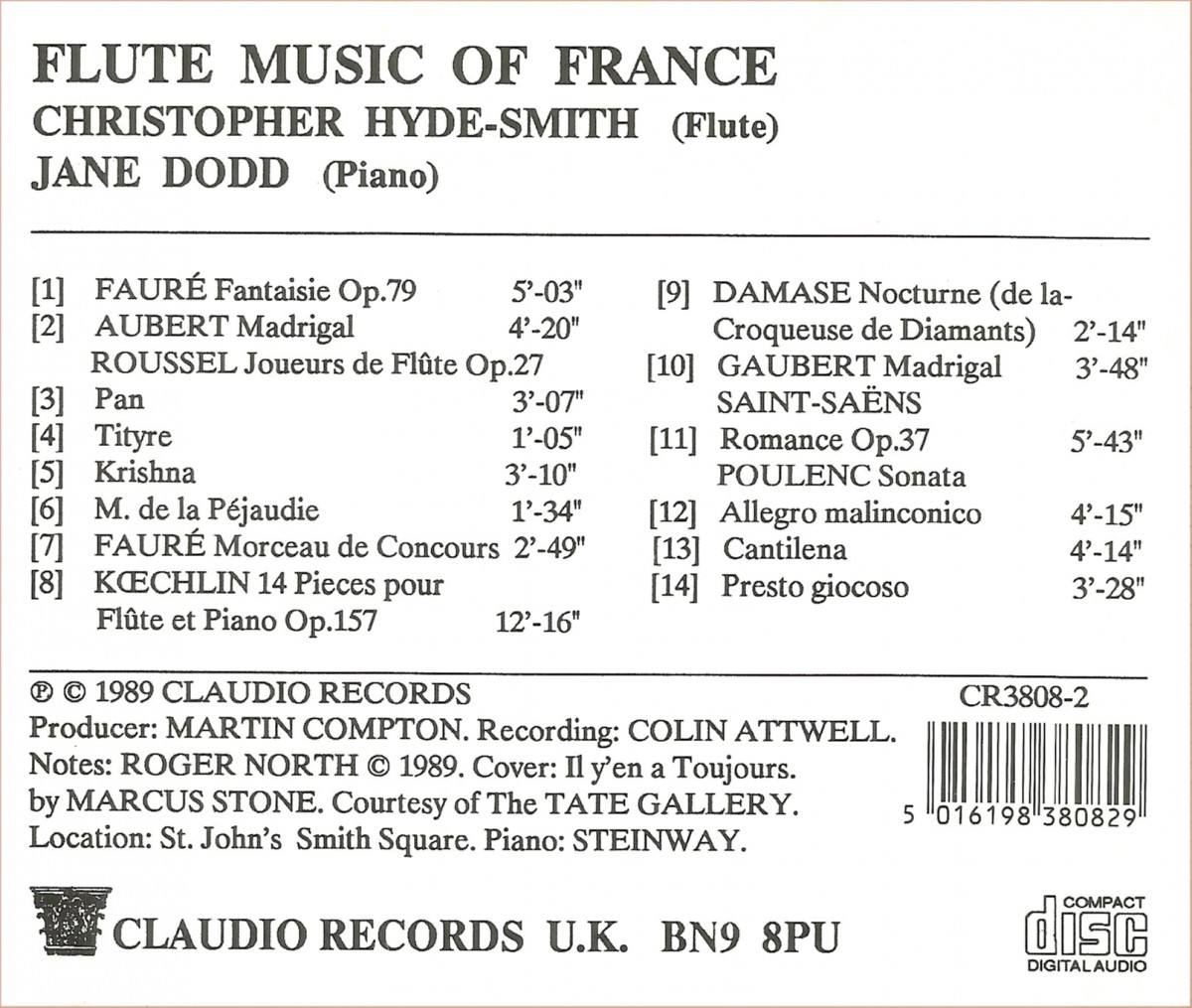

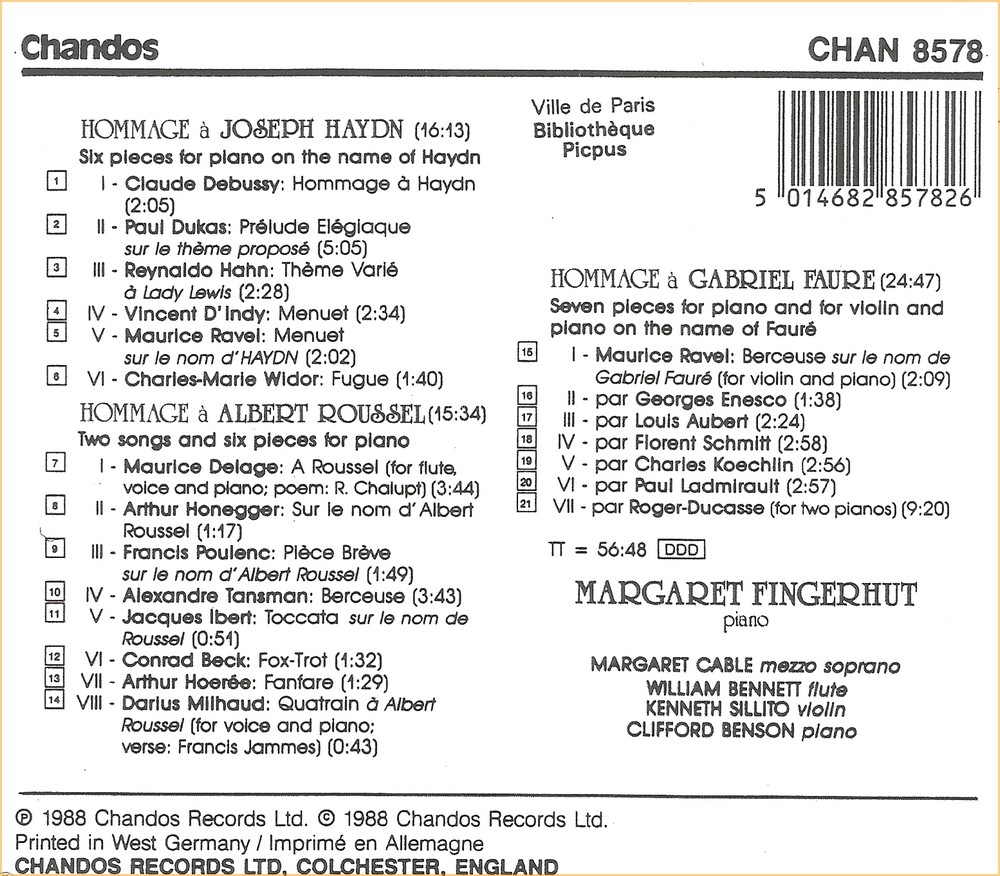

Louis François Marie AUBERT (1877-1968)

« L’œuvre de Louis Aubert mérite ô combien d’être (re)découverte. Car après avoir été un compositeur bien en vue dans la première moitié du XXe siècle, il n’apparaît que trop rarement dans les programmes de concert de notre siècle. Pourtant, on trouve dans ses partitions les qualités d’art et d’artisanat qu’il doit autant aux derniers romantiques qu’à l’école française de 1880 à 1940 (Fauré – dont il fut l’élève –, Debussy, Ravel – dont il fut le condisciple – ) et, bien que très critique envers lui-même, son catalogue comprend une centaine d’œuvres (de l’opéra à la chanson de variété !). Sa musique, raffinée autant qu’élégante, possède une expression tout à fait unique, souvent entre emportement et retenue. Il est temps d’ouvrir une brèche dans l’étrange impasse dans laquelle on confine la musique de ce maître de la concision. »

|

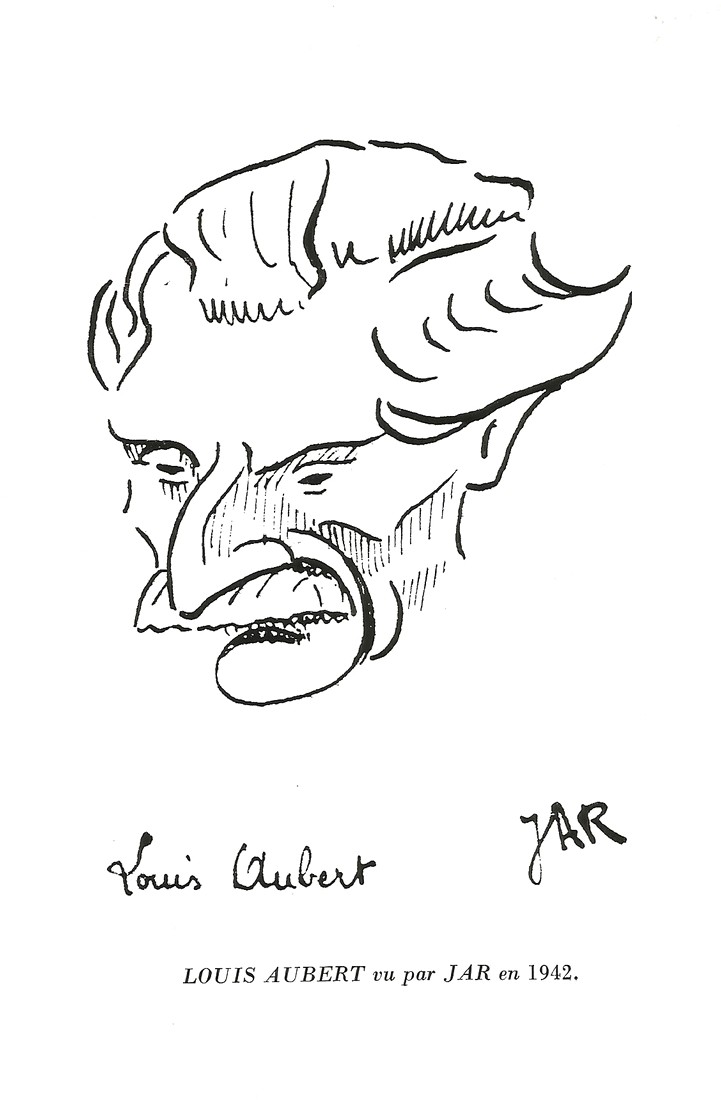

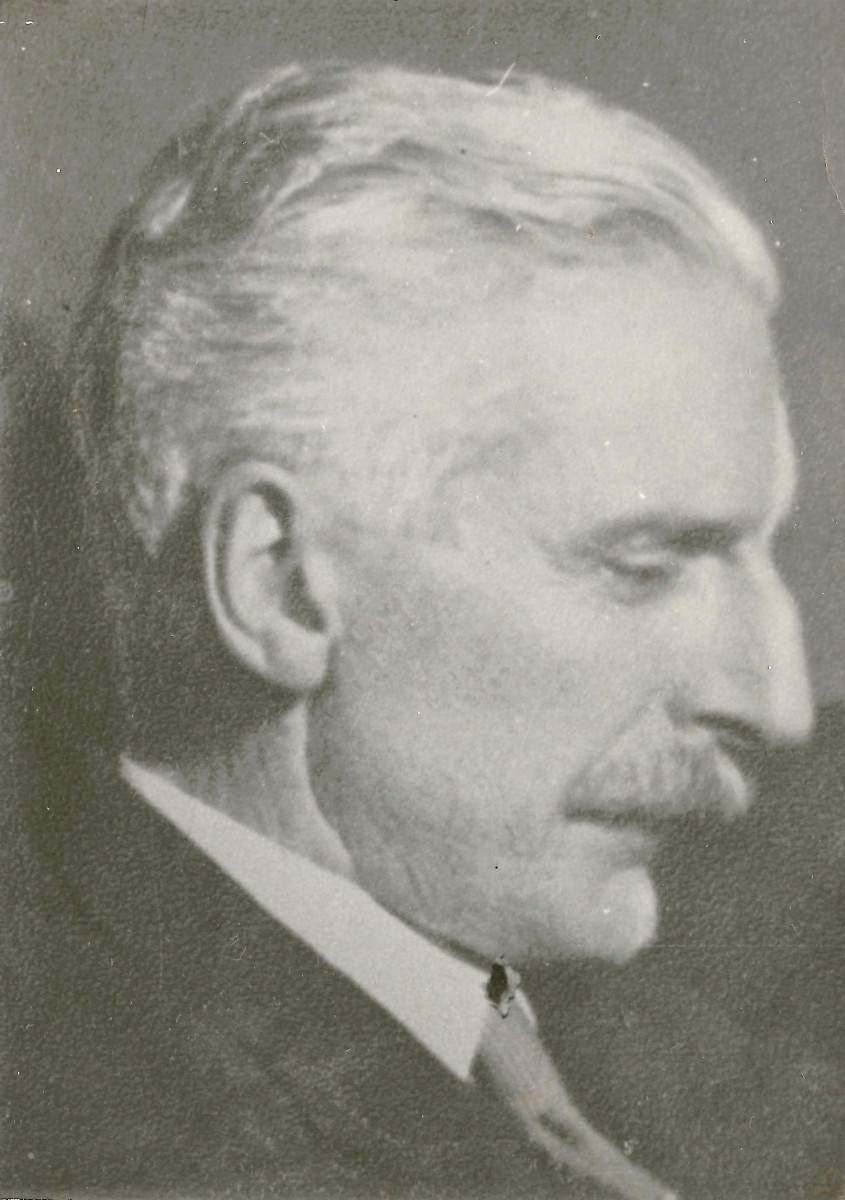

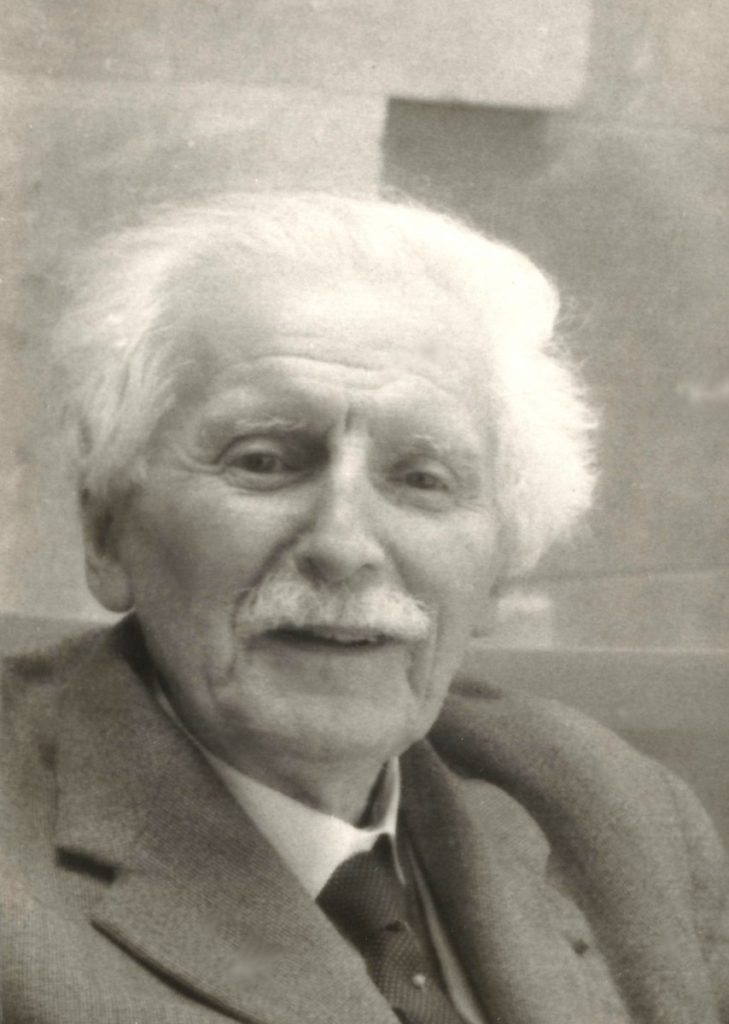

« Ce petit monsieur affairé porte sur un torse bref, un peu voûté, une tête extraordinairement caractéristique. Une chevelure blanche l’auréole. Un nez courbe, tel un sabre, forme la proue du visage. Deux yeux d’une vivacité d’oiseau lui servent de phares. Il va, toujours pressé, d’un pas d’étudiant. Trois quarts de siècle ne l’ont guère vieilli ; Louis Aubert c’est l’éternelle jeunesse. »

Bernard Gavoty & Daniel Lesur, 1957

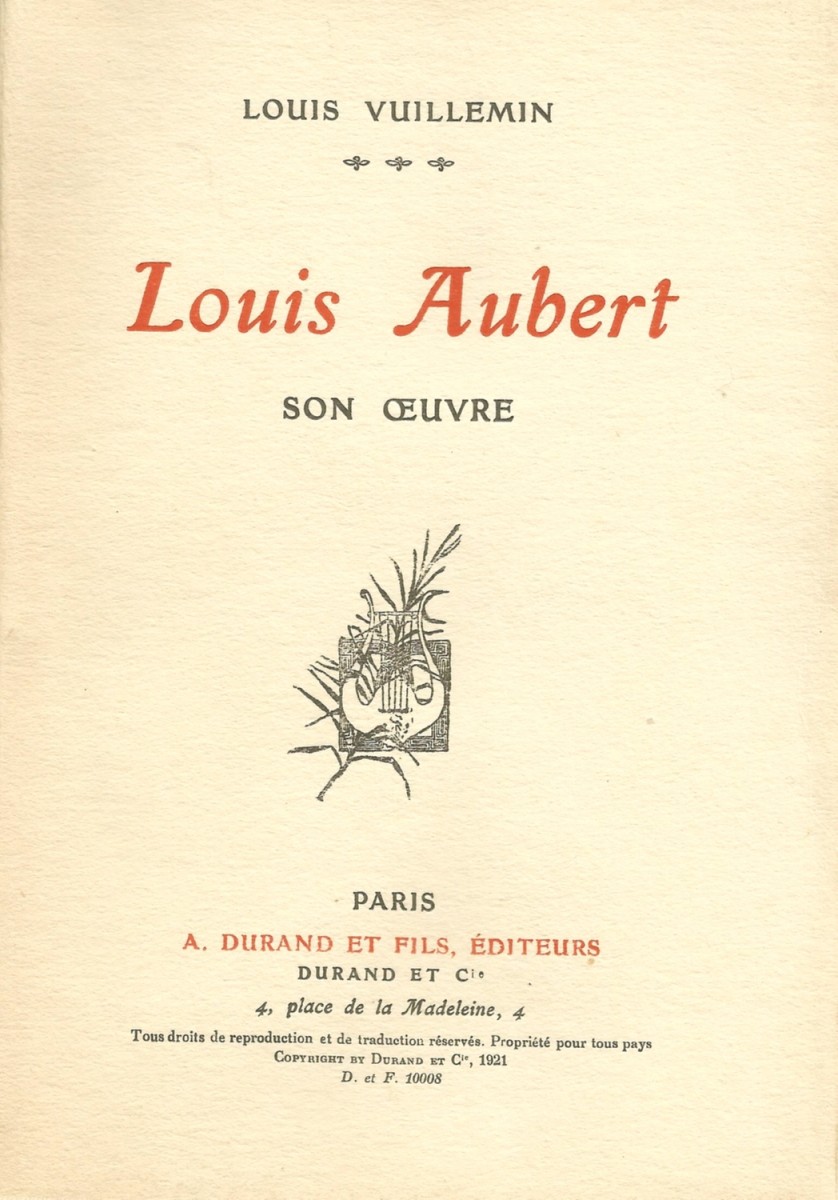

Louis Aubert

Son œuvre

« Jamais, à aucune époque de son histoire déjà longue, l’école des musiciens français n’a brillé d’un lustre égal à celui dont elle brille aujourd’hui. Jamais elle ne s’est affirmée plus riche, plus variée, plus vivace. Jamais enfin elle n’a semblé agir avec autant de force neuve, saine, directe, sur l’évolution de la musique. […]

Mais voici venir le rayon bienfaisant qui les épanouit toutes, ces fleurs du sol de France, ces hôtesse exquises de notre âme latine : il est la liberté. La liberté rare et hardie, l’audace rénovatrice, l’élan splendide et unanime vers les domaines vierges de cantilènes, de rythmes et de sonorités. Et dès lors, un chant nouveau s’élève plus jeune, plus beau, plus lumineux encore. Et c’est lui que lancent par-dessus la montagne et par-dessus la mer et loin au-delà des frontières qu’elles nous sont, nos Duparc, nos Chausson, nos Debussy, notre Gabriel Fauré suprême, nos Ravel, Paul Dukas, Florent Schmitt, nos Guy Ropartz, Albert Roussel, Roger-Ducasse, André Caplet, nos Jean Huré, Gabriel Grovlez, Ladmirault, Paul Le Flem, Samazeuilh, et parmi eux, justement, le musicien savant et doué, probe, laborieux et fécond de La Forêt bleue, des Crépuscules d’automne, de la Habanera et des Poèmes arabes, Louis Aubert.

Son œuvre est considérable. Il importe. C’est lui que l’étude qui suit a pour but d’analyser, de faire mieux connaître à tous ceux qui déjà le connaissent, de signaler à ceux qui l’ignorent et de situer enfin l’ensemble de la production musicale contemporaine dont il est digne et qu’il majore. »

La Forêt bleue

« Voici une ravissante œuvre lyrique dont le sujet a du pittoresque et du charme, dont la musique se recommande tant par ses qualités intrinsèques d’invention et d’expression que par son excellente facture. Elle paraît, semble-t-il, tout juste à point pour illustrer les revendications du groupe des compositeurs français qui protestent contre les difficultés qu’on trouve à faire jouer, à maintenir aux répertoires les œuvres françaises. M. Louis Aubert, qui la composa, est pourtant un des représentants les mieux doués de notre jeune école… La Forêt bleue le montre en possession des qualités particulières qui font le musicien de théâtre : la concision et la force directe, le sentiment des gradations et des contrastes, le goût du mouvement et de la couleur… »

Michel Dimitri Calvocoressi, Les Nouvelles

« Miracle, dû seulement à la sincérité d’un musicien qui n’a voulu qu’être lui-même, sans souci de la mode, sans préoccupation de plaire. Musique ‟sans âge” a-t-on dit, musique qui est pourtant de son époque, mais qui, conçue hors du temps, demeure pour cela hors des atteintes meurtrières de la mode. Rien d’inutile ; jamais le moindre souci de faire briller ses trouvailles, si ingénieuses qu’elles soient. On dirait éblouissante la beauté des chœurs, si elle ne demeurait toujours discrète, comme les grandes voix de la nature que les nymphes des bois et des fontaines font entendre seulement à ceux qui restent dignes de les comprendre. »

René Dumesnil, Le Monde

Habanera, 1919

Dédiée à Roger Ducasse

« Le mot chef-d’œuvre est un bien grand mot, c’est pourtant le seul qui convienne

en présence de la Habanera de Louis Aubert. »

Marc Delmas, Le monde Musical

« La Habanera de Louis Aubert, œuvre d’exception qu’un auteur n’est capable de réaliser qu’une fois dans sa vie, à la faveur d’une complicité mystérieuse des impondérables, et du consentement bienveillant des arbres, des fleurs, du ciel, et de l’heure. »

Journal Le Temps

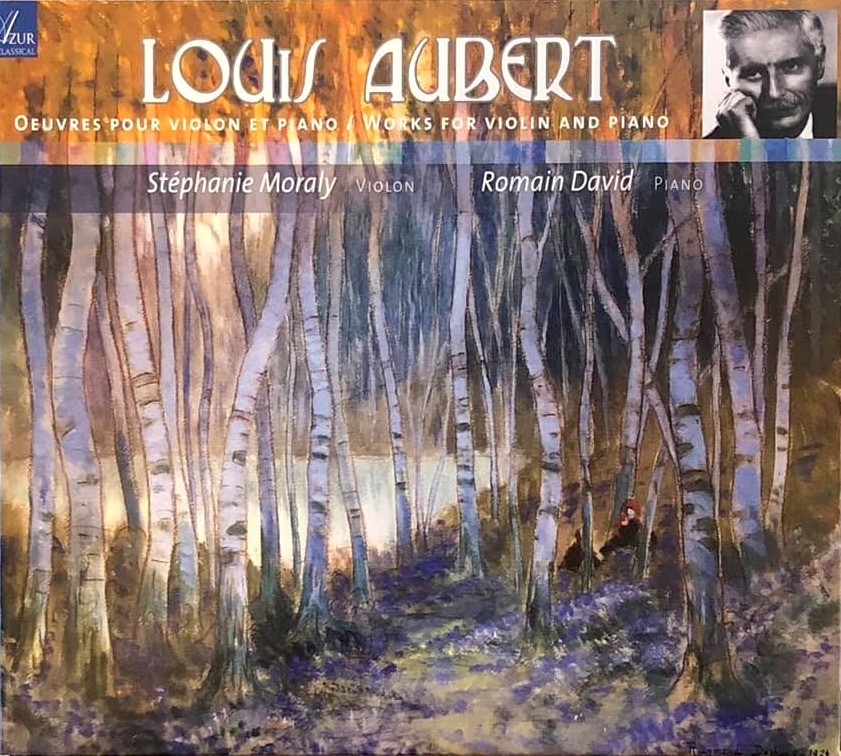

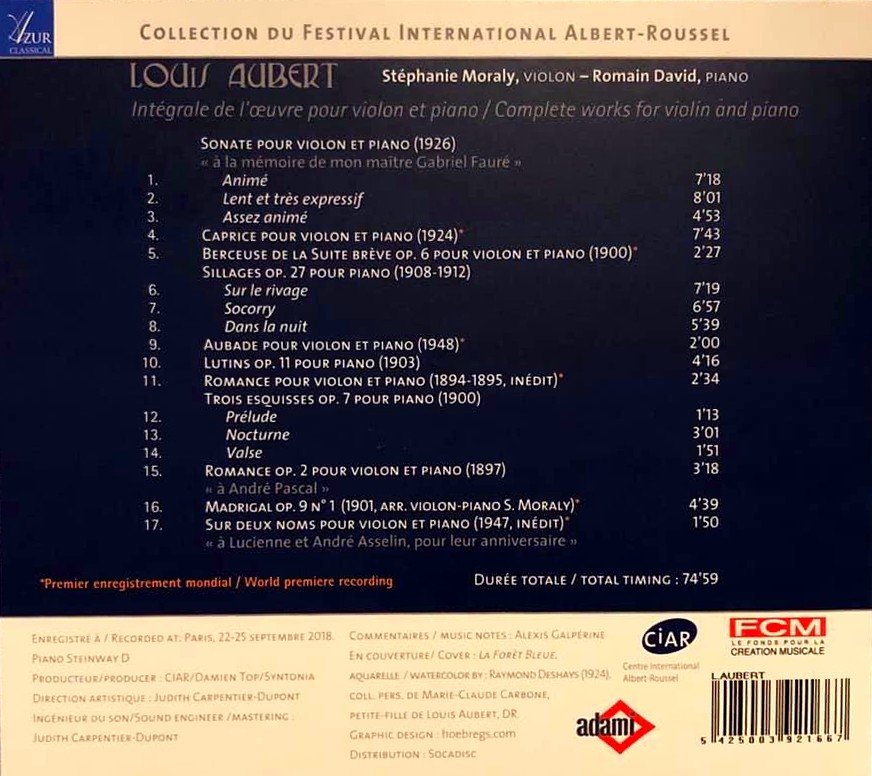

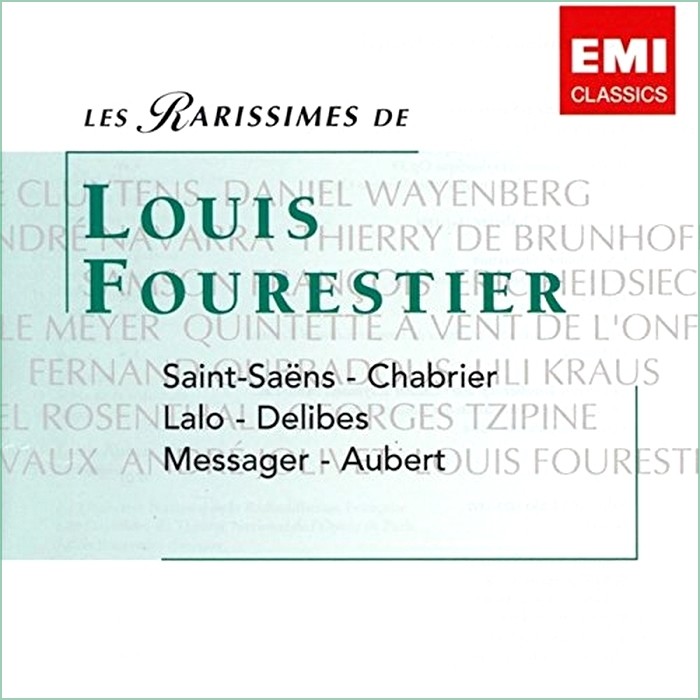

Sonate pour violon et piano, 1926

Robert Bernard

Revue Mensuelle de Genève, 1927

« […] Sans cesse on est frappé par l’équilibre de cette œuvre puissante. La fougue, la passion y sont tempérées par la grâce et l’élégance des lignes. […] Mélodies, harmonie, contrepoint sont étroitement et subtilement mêlés pour ne concourir qu’à un seul résultat : la musique. Et, celle-ci est animée par le seul ferment qui soit efficace : l’inspiration. […] Chaque idée musicale est cristallisée et définitive. […] Le coloris somptueux de certaines harmonies est la parure d’une idée ferme et d’un dessin bien défini.

Ennemie de tout romantisme et de toute afféterie sentimentale, cette musique atteint sans aucune grandiloquence à l’expression la plus sensible et la plus passionnée. Le mouvement lent est une des pages les plus “profondes” de la musique moderne. Mais quelle pudeur dans le sentiment tendre et nostalgique qui anime cette page…

[…] La verve fringante et lumineuse du Final ne tient ni au mouvement endiablé ni à tel ou tel artifice d’écriture, il y a la pulsation de la vie qui bat son chant éternel sous ces arabesques capricieuses et chatoyantes […] comme (dans) le plus pur sonnet de Ronsard. »

- La Sonate pour piano et violon de Louis Aubert, Robert BERNARD, 1927 — Texte complet.

Louis Aubert :

Un aristocrate de la musique

Michel Fleury

« Alors que s’amorce une remise à l’honneur de ce véritable âge d’or de la musique française que constitue le début du XXe siècle, l’oubli qui recouvre l’œuvre de Louis Aubert demeure une inexplicable injustice : il doit être rangé en effet, au même titre que Charles Koechlin ou Florent Schmitt, parmi ces quelques ‟géants” dont la redécouverte devrait permettre d’apprécier dans une plus juste perspective l’évolution de la musique française du XXe siècle. De même que ses deux grands contemporains, Aubert compte au nombre des élèves de Fauré : la haute tenue de son œuvre, d’une individualité marquée et aisément reconnaissable, atteste de la valeur d’un enseignement qui sut se concilier l’acquisition d’un métier d’une imparable perfection avec l’épanouissement de la personnalité de chaque élève… »

Hommage à Louis Aubert

19 février 1877 ― 9 janvier 1968

Nous étions en 1956 ou en 1957, aux Petites Brandes[2] près de Périgueux.

Le vieil homme ne jouissait plus de la même notoriété qui avait été la sienne. On sait l’amertume qu’en éprouvèrent Jean Roger-Ducasse et Florent Schmitt. Le grand Fauré fut le maître aimé d’une cohorte d’élèves inspirés ; notre pays connut en ces temps une période de faste musical inégalé, fait qui devint suspect. L’impressionnisme musical se vit malmené par les rafales successives de courants modernistes, et cette pléiade de talents, à l’exception de Maurice Ravel qu’une mort prématurée avait laissé en pleine gloire, fut destinée à connaître un long purgatoire dont ils ne sont toujours pas réapparus aujourd’hui.

Aubert en éprouvait sûrement de la tristesse, mais il n’avait perdu ni sa dignité, ni sa gravité distinguée. Nous étions en présence du plus parfait des gentlemen.

Je n’en avais point croisé d’autres jusqu’à ce jour des vacances d’été où je marchais aux côtés de mon grand-père dans le chemin des bois, revenant vers la ferme où il vivait avec ma grand-mère.

Louis Aubert s’avança pour le saluer et prendre des nouvelles de sa vie, de sa famille. Il l’interrogea sur moi… j’en étais tout intimidé… heureusement mon grand-père était là !

Mais je garde un doux souvenir de cet homme déjà âgé, mince, un peu vouté et habillé comme à la ville, avec grande distinction. Il était plein de réserve et d’amabilité. Que ces gens de si courtoise éducation font défaut à nos vies d’aujourd’hui. Les croiser était comme un rayon de soleil humain sur nos modestes trajectoires. Aussi, tout naturellement, j’acquiesce au portrait très évocateur qu’en firent Bernard Gavoty et Daniel Lesur, en 1957 : « Ce petit monsieur affairé porte sur un torse bref, un peu voûté, une tête extraordinairement caractéristique. Une chevelure blanche l’auréole. Un nez courbe, tel un sabre, forme la proue du visage. Deux yeux d’une vivacité d’oiseau lui servent de phares. Il va, toujours pressé, d’un pas d’étudiant. Trois quarts de siècle ne l’ont guère vieilli ; Louis Aubert l’éternelle jeunesse ». L’enfant, à la voix de soprano « qui fit sensation parmi les maîtrises des églises », devint un homme « un peu sec, mais au regard fin et bienveillant, un compositeur distingué, sensible, dont la vigueur s’enveloppe de poésie[3] ». Un portrait de l’époque de Habanera (1918) nous le montre fort séduisant. Louis Aubert, un charmeur. En ses premières pièces pianistiques, Guy Sacre[4] s’agace qu’entre « deux mélodies au sirop de framboise » ce dandy… se laisse « aller à une pente délicieuse, celle qu’on voit à la même époque chez Reynaldo Hahn ». Il nous dira qu’un beau jour il fut sauvé de cette suave dérive ! Parlant de cette période assez naturelle où l’individu se recherche et où l’on peut se laisser séduire par une certaine facilité, Vladimir Jankélévitch se veut plus nuancé, en notant que dans les premières pièces pour piano et mélodies « on découvre, une sorte de poésie rêveuse, un charme secret enfin où se trahit le disciple de Gabriel Fauré[5]… ». D’une histoire entendue de la bouche de Madeleine Milhaud (savoureuse et peut-être un peu épicée par sa verve provençale naturelle) et du témoignage de Francis-Paul Demillac qui lui voue un affectueux souvenir, transparait effectivement l’image d’un éternel jeune homme, d’un éternel amoureux.

Saveur et fraîcheur de la jeunesse sans doute dans ces Lutins de 1903 qui par leur jubilation font écho à Isle joyeuse de Debussy ― son contraire puisque cette Isle leur est postérieure de deux années ! et dans La Forêt bleue, féerie juvénile (composée en 1904, représentée seulement en 1913) géniale préfiguration de Ma Mère l’Oye (1910-1912).

Louis Aubert reprit le chemin de Chabrier. Mon grand-père, me voyant intrigué, m’expliqua que le personnage qui venait de nous quitter composait de la musique. Savais-je à sept où à dix ans si cela existait (bien sûr ma grand-mère Marie-Rosalie écoutait souvent la radio et chantait avec Piaf et d’autres !) ? Mais encore qu’il était à l’Académie[6] et connu et joué dans le monde entier ? Occasionnel et charmant voisin de mes grand-parents, un peu considérable tout de même ! En cette belle maison bourgeoise, carrée, vivait une de ses filles, son gendre et leurs enfants. Et je ne savais pas encore que Pierre, cet homme jeune et vigoureux, gendre du monsieur qui composait de la musique était ce Pierre que je connais bien aujourd’hui et que Marie-Françoise cette petite-fille d’alors, à peine plus âgée que moi, serait aujourd’hui une amie… Non, je ne savais pas ce que signifiait tout cela, ni Chabrier où je n’avais pas l’autorisation de me rendre seul, ni bien sûr La Daminthe à Belvès où bien plus tard, je ferais halte à maintes reprises. Il y eut, aux alentours de ce Belvédère du Périgord Noir, les promenades au Moulin de la Pique et sur le chemin qui conduit à Puy-Chanat, lieux ou pendant la guerre avait trouvé refuge le compositeur. J’ignorais tout de cet univers, et de ces personnes plus favorisées que nous par le destin. D’ailleurs à cette époque (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui où l’on est obligé de passer aux Petites Brandes pour rejoindre la route nationale), la « maison bourgeoise » avait sa propre sortie sur la route de Bergerac, et nous n’avions que peu de rapports avec ces lointains voisins.

Et ce Monsieur, sur le chemin des bois, tellement distingué ? Mon grand père, en comparaison, me semblait jeune. La différence était, en effet, celle d’une génération, puisque Jean-Léoplold avait vu le jour vingt années après Louis Aubert, en 1897, mais disparaissait en juillet 1972, seulement quatre ans après le décès du compositeur.

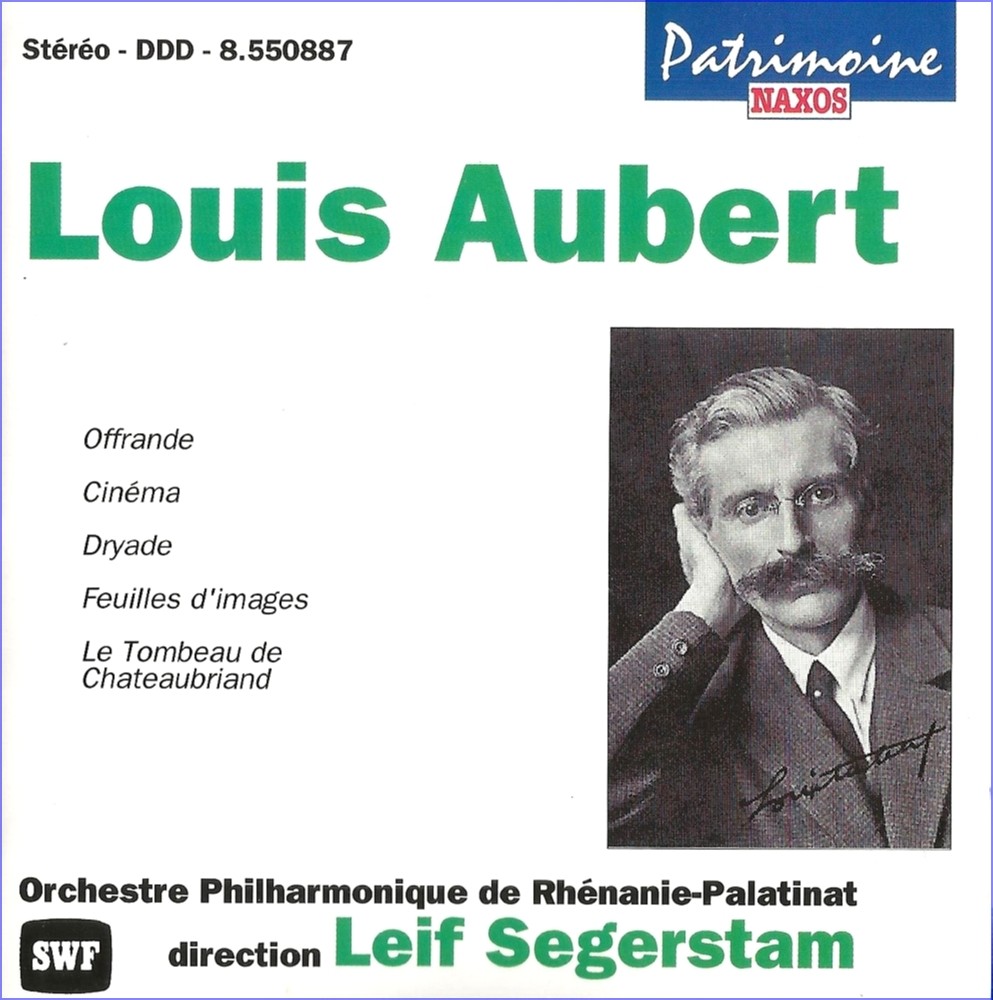

Savais-je si les frondes luxuriantes des chênes centenaires entourant la belle demeure de Chabrier ― nom prédestiné ― avaient eu à s’émouvoir des prémices, voire de l’éclosion d’Offrande, ou de Cinéma ? Nous sommes dans le plausible. Comment aurais-je su alors que ce camarade de jeunesse de Ravel, condisciples dans la classe de Fauré, deviendrait un des plus proches amis du génial compositeur de Daphnis et Cloé (partition dont il refusa, nous conte Manuel Rosenthal[7], d’orchestrer le final, pour la plus grande gloire de Ravel). Ni chez le peintre Paul Sordes, ni chez Maurice Delage, il n’est fait mention de la présence de Louis Aubert. Pourtant il semble bien qu’il eut quelques rapports avec les « Apaches d’Auteuil ». Il commit même de la musique sur le poème Au pays de Léon-Paul Fargue, lui qui selon Valentine Hugo « percevait l’invisible » et pouvait espérer avec Aubert, comme avec Ravel qu’il « ouïsse l’inaudible » et lui donne vie !

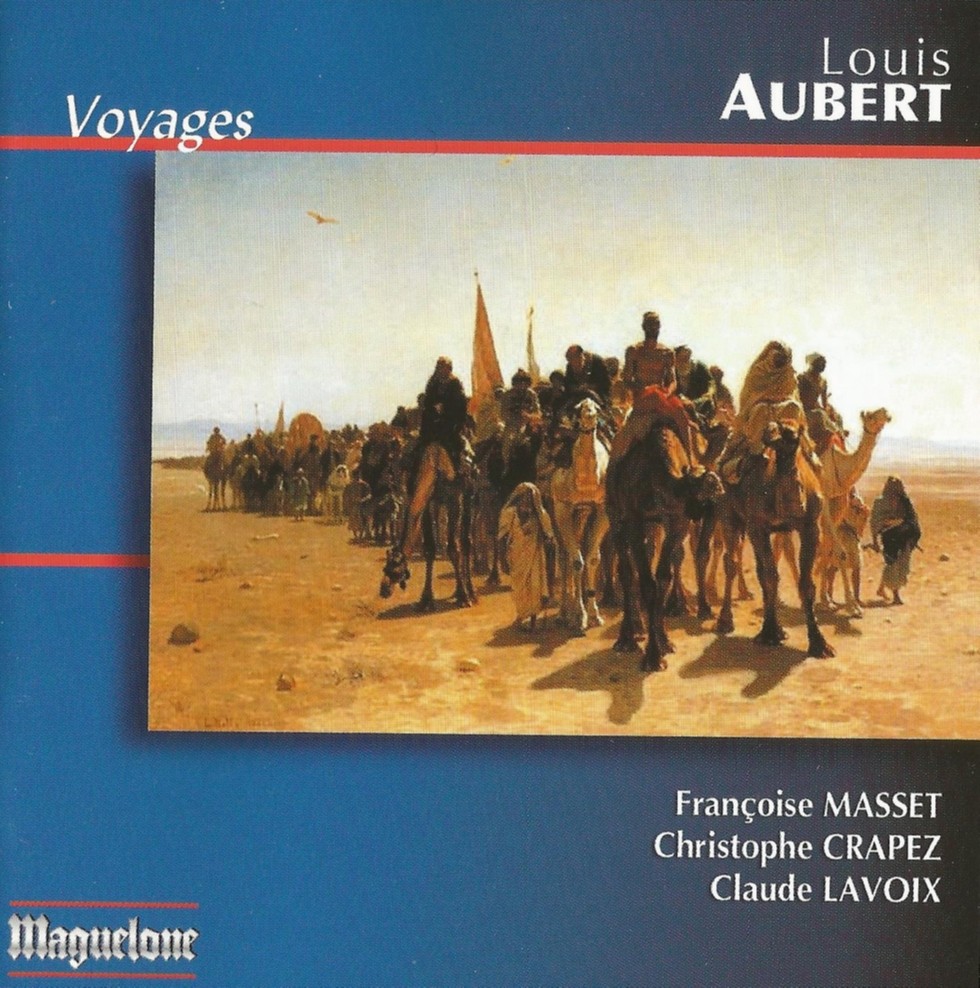

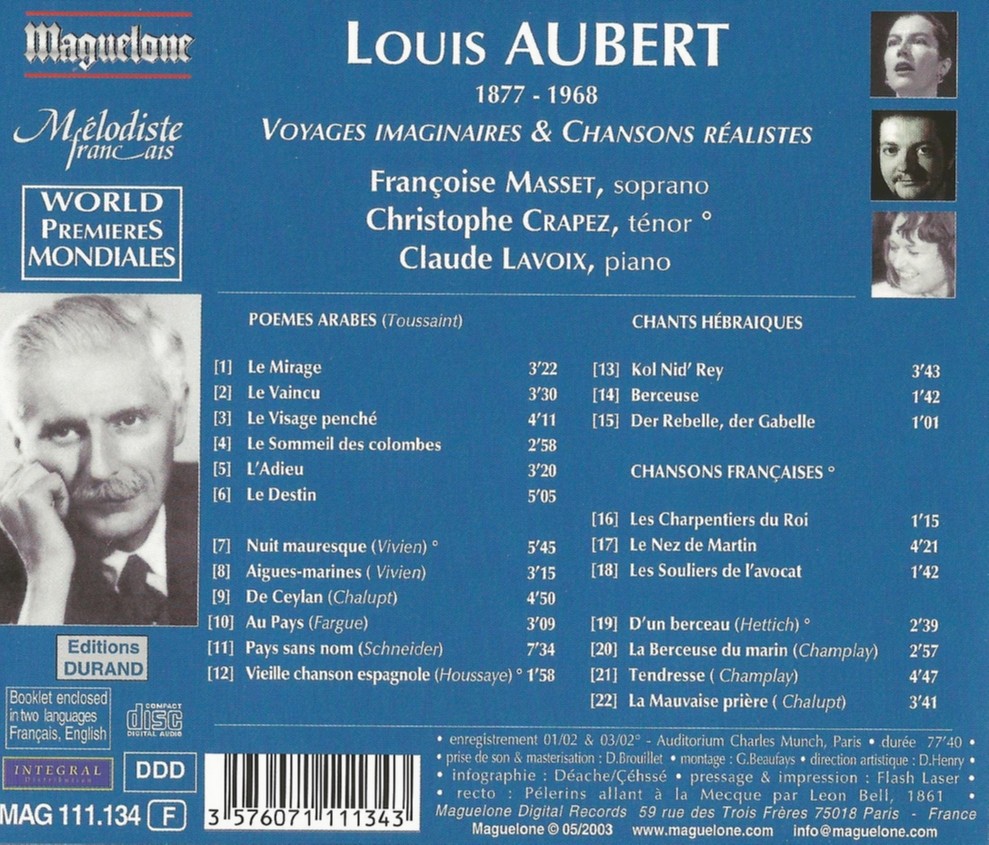

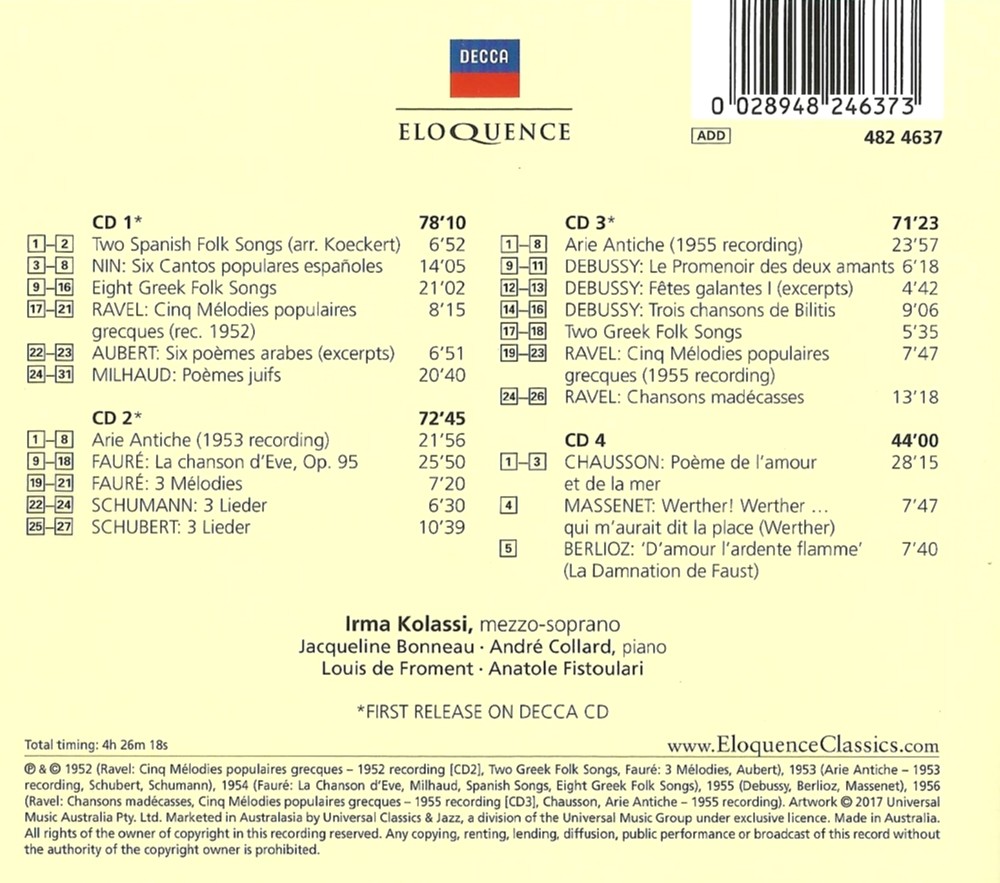

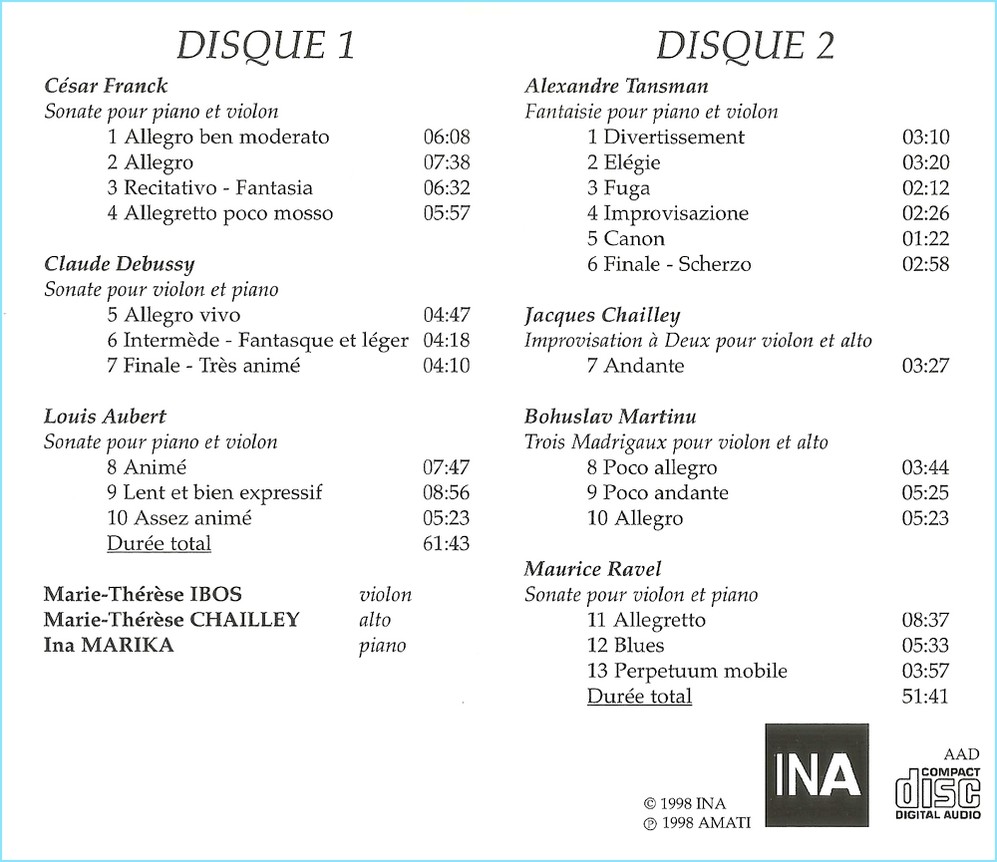

Ψ Ψ Ψ

La France d’aujourd’hui qui ne sait plus rien, qui n’a plus le moindre goût pour la culture ― nos chefs de bataillon montrant ici le plus vil exemple ― sait-elle qui est cet homme discret et délicat, qui écrivait en 1907 ces Six Poèmes Arabes à qui Irma Kolassi donna une juste renommée (les enregistrant même à plusieurs reprises) en arrivant à Paris en 1949, de sa Grèce natale où elle quittait sa condisciple Maria Callas ? Si Paris à re-entendu ces dernières années des pages de sa Forêt bleue[9] ― qui avait connu un vif succès à sa création à Boston en 1913 et à sa reprise en 1924 à l’Opéra-Comique ―, qui garde souvenir de ce grand Monsieur, de cet aristocrate de la musique, qui s’exprimait dans un français d’exception à la radio ? Qui se souvient d’un de nos plus raffinés musiciens, de ses Sillages, subtile partition pianistique, émanant d’un pianiste particulièrement doué pour avoir créé les Valses nobles et sentimentales de son confrère et ami Maurice Ravel ? Le breton s’y souvient des paysages marins de son Paramé natal et de ses ballades en Pays Basque, une terre qu’il avait adoptée. Cette partition est conçue comme un vaste triptyque donné en création à Paris en janvier 1913. Nous faisions, une halte-pèlerinage, une fin d’été, à la chapelle Notre-Dame-de-Socorry ou Notre-Dame-du-bon-Secours à Urrugne, en souvenir de la seconde pièce de ces Sillages qui parle des heures qui passent et nous blessent, la dernière nous emportant vers la mort ; « Vulnerant omnes, ultima necat » est-il inscrit sur le cadran du clocher de l’église au cœur de ce village de la Côte Basque. Ce mouvement de habanera balance et s’accroît jusqu’à l’heure fatale et préfigure la Habanera pour orchestre de 1918 qui connaîtra une renommée internationale et sera dirigée par les plus grands chefs. On se demande d’ailleurs comment cette pièce, si justement populaire, ne s’est maintenue au programme d’aucun concert. La tradition hispanisante ouverte par Bizet eut de nobles et réguliers échos dans notre musique dite française. On sait que l’amitié entre Ravel et Aubert aura contribué à faire découvrir et aimer le Pays Basque français et Espagnol au natif de Bretagne. D’où ces parfums ibériques, sensuels, chauds et lancinants chez un musicien qui n’y était pas prédestiné. Aubert se laisse encore fasciner par un Orient mauresque qui hante également les partitions de « son frère en art », Maurice Ravel.

Qui peut écouter ses Saisons de 1937 sans ressentir le puissant lyrisme qui traverse cette splendide partition. Les voix en vocalises, utilisées en tant qu’instrument, sont associées dans l’impressionnisme musical, ainsi que l’analyse Michel Fleury, « à l’idée de vision et de lointain en rapport avec une certaine extase panthéiste[10] ».

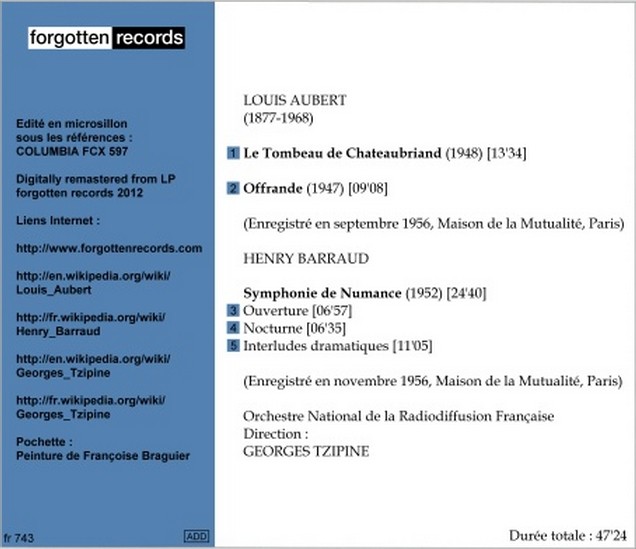

Autre notion chère à Aubert, le temps suspendu, qu’il exprime par l’usage des gammes et des harmonies modales dans Le Tombeau de Chateaubriand (1948). Cette fresque maritime est un hymne au grand écrivain et aux passions qu’ils partagent : les côtes de l’Armor, le vaste océan, le grand large, l’évasion et les édens lointains.

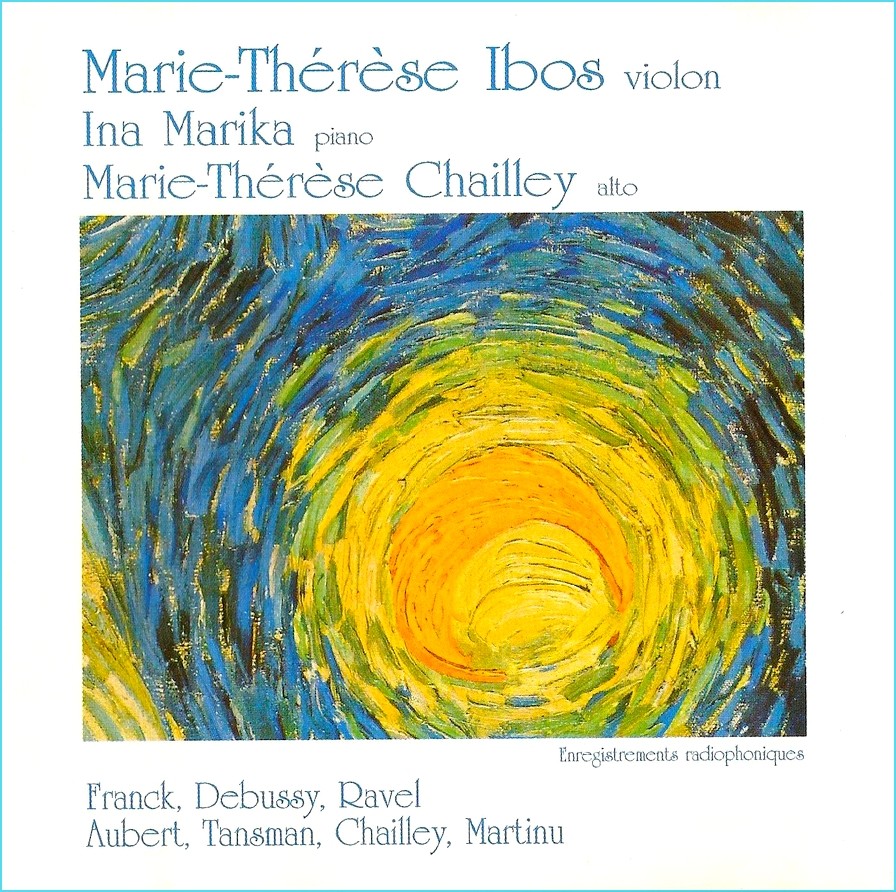

N’y aura-t-il personne pour s’enchanter de la poétique Sonate pour violon et piano de 1927, dédiée à la mémoire de Gabriel Fauré, qu’illustra avec élégance et intention la violoniste Marie-Thérèse Ibos, nièce du compositeur accompagnée par Ina Marika au piano ? On y trouve, en son Andante, une rémanence d’un thème qui apparaît dans Crépuscules d’automne et Poèmes arabes, et « chaque fois ce thème nous parle de volupté, de passion contenue, de rivages lointains[11] ». Musique du soir, de la nuit, de la mer, de la femme…

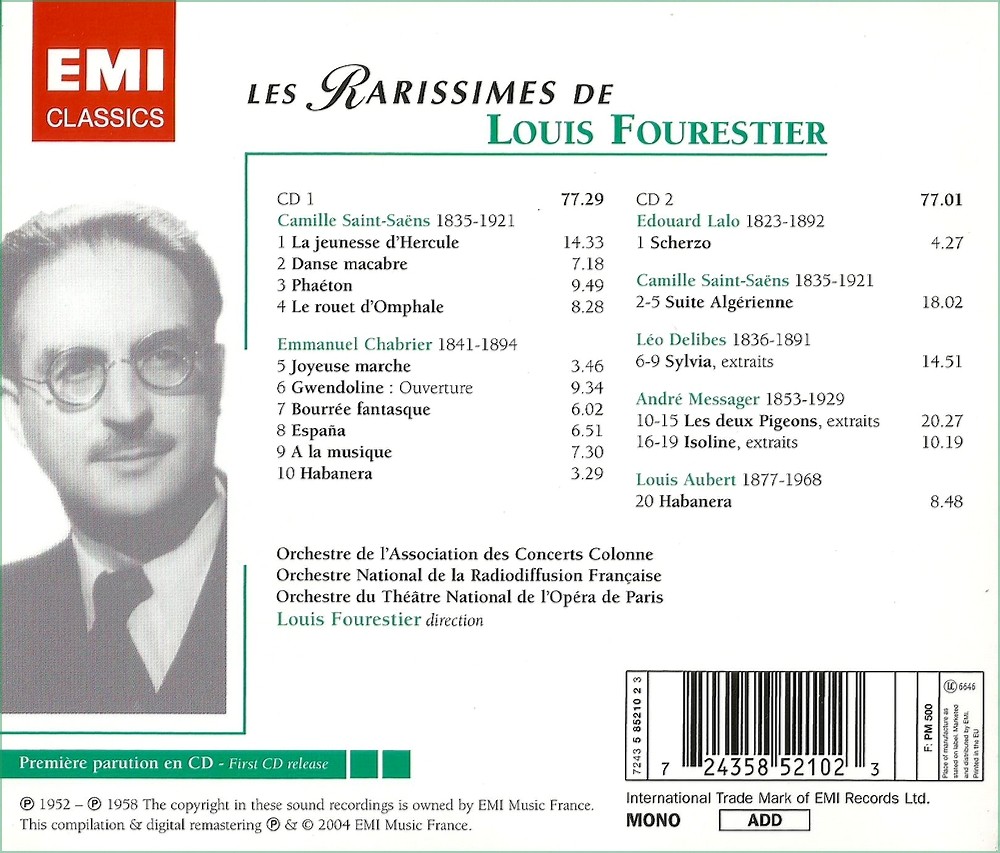

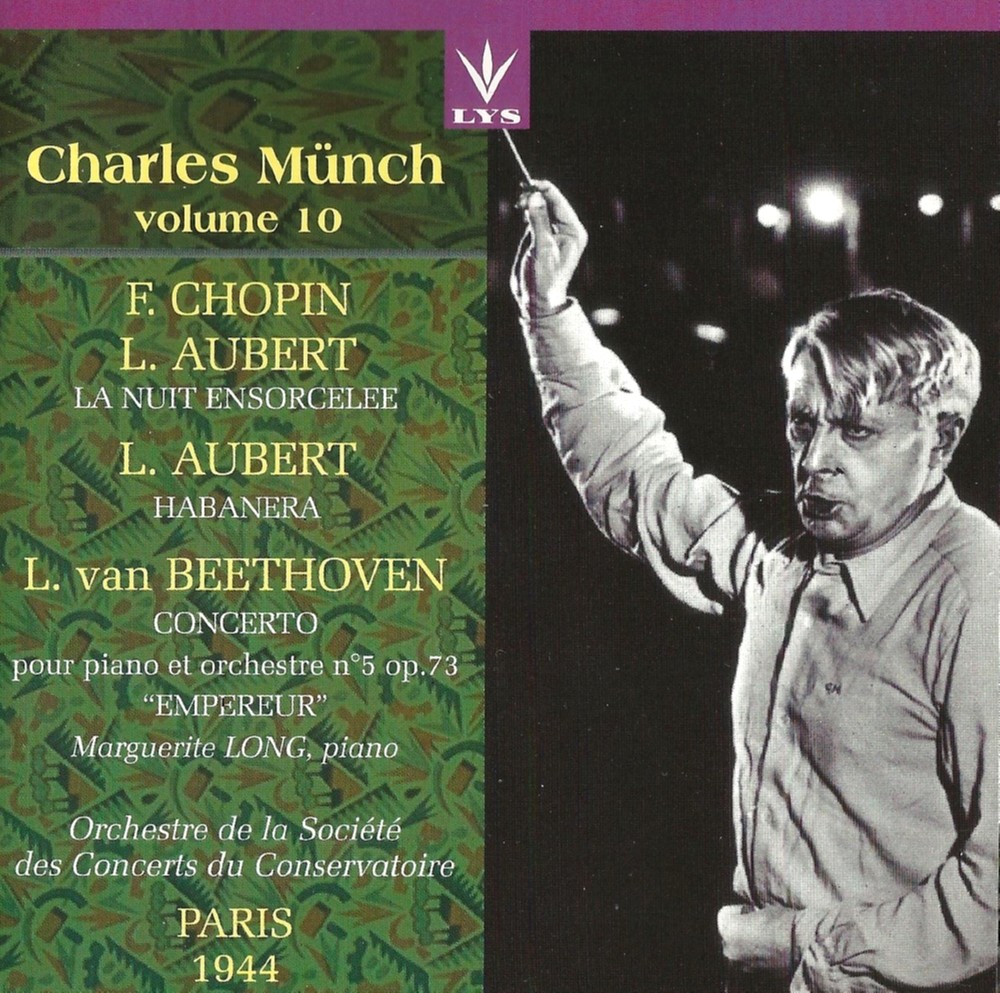

Qui enregistrera enfin la version moderne de cette ensorcelante Habanera, si élégamment défendue autrefois par Piero Coppola (en 1930) ou Charles Münch (en 1944) à la tête de l’Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire ? Que penser de la frilosité ou de l’ignorance de nos chefs figés à l’idée même d’avoir à s’illustrer dans la conduite de chefs-d’œuvres certifiés bien que méconnus.

Si Aubert emporte le record de parcimonie en matière d’abondance vis à vis de son camarade de la classe de Fauré, Maurice Ravel, il dépasse cependant Paul Dukas ou Jean-Louis Florentz plus près de nous. Dire que le manque d’abondance tire au manque de souffle ne trouve, dans aucun de ces cas, justification. Cette parcimonie montre davantage une exigence qui honore beaucoup ces artistes accomplis. Leurs univers poétiques et artistiques existent de manière si constante que la nécessité de le prouver par la création ne se fait pas sentir chez eux autant que chez les démonstrateurs, les besogneux où les marchands du temple auxquels fait explicitement allusion Robert Bernard dans son hommage au compositeur dans la Revue Musicale[12].

Aubert est un orchestrateur de premier ordre. Il le fut pour lui-même, il le fut pour les autres. La finesse de son oreille et sa connaissance précise et exceptionnelle du métier lui donnait cette capacité d’utiliser toutes les nuances de l’orchestre et de s’en servir en magicien. C’est le respect du message, du sens profond véhiculé par l’œuvre, qui le préserva, avec constance, des tentations de démonstrations éclatantes, inutiles et gratuites. Jamais ne s’adonna-t-il au jeu d’apprenti sorcier, seule l’inspiration guidait, avec une parcimonie réfléchie et méditée, sa démarche toute aristocratique que tous s’accordent à lui reconnaître. Ainsi que l’exprime parfaitement Robert Bernard « Louis Aubert… semble présenter un cas très rare, sinon unique, dans l’histoire de la musique, par le dosage merveilleusement équilibré de ces éléments qui s’opposent en général : le raffinement de la pensée, son expression totalement sincère et farouchement probe, d’une part, et, d’autre part, la pleine possession de la technique, de ce métier qui confine à la virtuosité[14] ».

De concert avec l’auteur de La Revue Musicale, nous dirons : « Certainement, Aubert préfère être lu mille fois par un seul ; et, en tous cas, il a des admirateurs qui vivent dans l’intimité de son œuvre et qui savent que la beauté de la plupart des œuvres d’une haute valeur, ne se révèle dans sa plénitude que lorsqu’on l’étudie de près, qu’on s’en assimile les moindres intentions[15] ».

Ψ Ψ Ψ

« Simple et subtilissime tout ensemble… N’eût-il écrit que Sillages, les Poèmes arabes et la Sonate pour piano et violon, Louis Aubert serait déjà l’un des plus grands musiciens français. C’est peu dire que l’élégance de son écriture est souveraine et son goût pour ainsi dire infaillible, qu’il n’a ignoré aucun des suprêmes raffinements de la délectation sonore… Il y a chez cet artiste exquis, si épris d’ordre et de mesure, une certaine violence contenue que le souci de la forme ne suffit pas toujours à réprimer… Aussi la fougue alterne-t-elle dans ces pages tourmentées avec la rêverie indolente et le douloureux appassionato avec la volupté nonchalante… C’est une fine oreille que Louis Aubert ! Mais s’il n’était que cette fine oreille, il ne nous toucherait pas comme il nous touche… car celui qui n’est pas ému n’est pas non plus émouvant. Le plus important chez Louis Aubert, ― plus important que l’oreille, plus important que tout, c’est le cœur[16]… ».

Lors d’un entretien radiophonique de 1953, avec Georges Charbonnier,

c’est Aubert lui-même qui confessait :

Au fond pour moi, la musique est avant tout humaine, je ne vous le cache pas…

________________________

Hommage à Louis AUBERT, Jean Alain Joubert

Louis Aubert (1877-1968) : Cinéma (1953-1956)

suite symphonique tirée du ballet

Lionel Pons

Marseille, avril-mai 2003

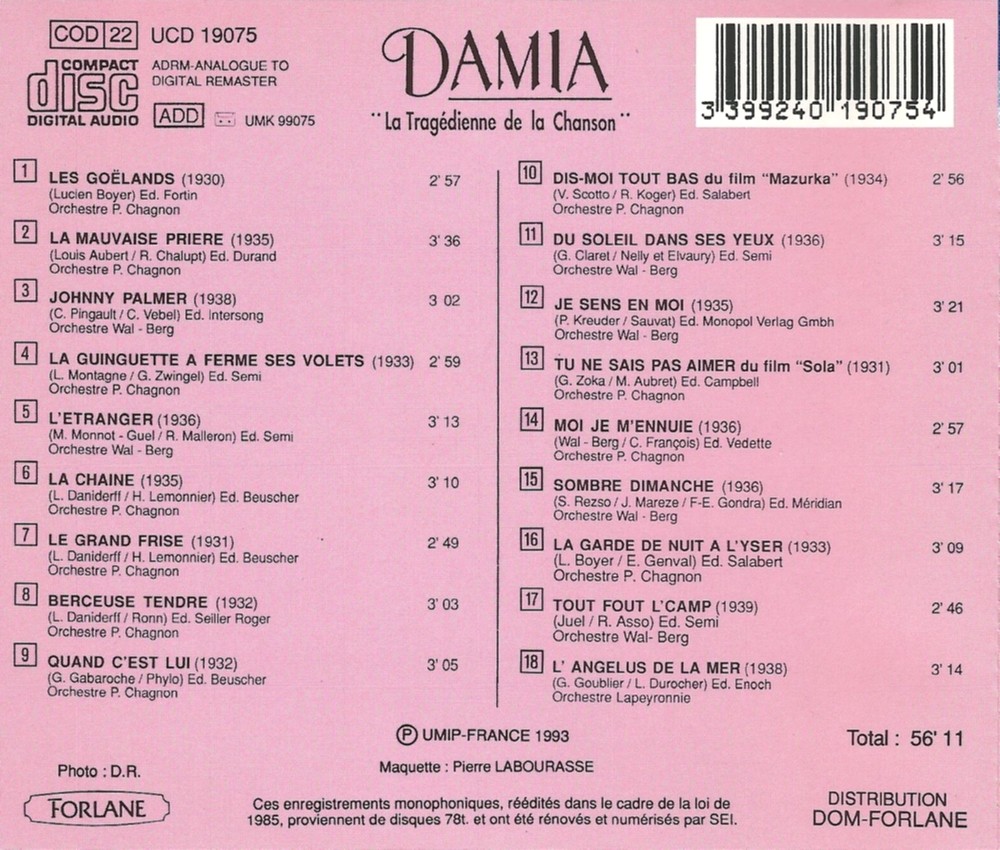

Que Louis Aubert ait composé la partition du ballet Cinéma en 1953, à la demande de l’Opéra de Paris (dont le corps de ballet a assuré la création le 12 mars de la même année), en référence directe au septième art, ne présente aucun caractère surprenant, vu le titre de l’œuvre. Depuis les premières partitions qui lui ont été consacrées, en particulier celle composée pour L’Assassinat du Duc de Guise en 1908 par Camille Saint-Saëns (1835-1921), jusqu’aux recherches spécifiques menées dans ce domaine compositionnel très particulier par Maurice Jaubert (1900-1940), Joseph Kosma (1905-1969), Maurice Thiriet (1906-1972), Georges Auric (1899-1983) en France ou Erich Wolfgang Korngold (1897-1957), Max Steiner (1888-1971) ou Hans Salter (1896-1994) aux U. S. A., en passant par la toujours méconnue Seven Stars Symphony (1933) de Charles Kœchlin (1867-1950), le cinéma constituait un champ d’investigations largement exploré par les compositeurs, et dans des directions dont les divergences mêmes prouvaient la richesse du sujet. Il n’y a donc rien de bien surprenant à ce que le projet chorégraphique initial se soit attaché à retracer l’histoire de cet art encore jeune. Mais le compositeur de La Forêt bleue (1904) ne pouvait se contenter d’une simple illustration de vignettes, d’autant moins que la conjonction entre art élitiste et populaire offerte par le cinéma ne pouvait que séduire le musicien de La Mauvaise prière (1932).

Cinéma n’est pas, contrairement à ce que l’on pourrait attendre, une partition descriptive, en tout cas pas au sens narratif du terme. L. Aubert prend le parti de suggérer non pas une image précise, mais une succession d’ambiances, rejoignant par là la dimension que Jean Wiener (1896-1982) ou G. Auric souhaitaient voir prendre par la musique de film : suggérer ce que les images ne pouvaient donner à voir plutôt que souligner à l’envie ce que le spectateur avait pu observer. Mais, en disciple de Maurice Ravel (1875-1937), il assume ce parti pris en maintenant le recours à un large orchestre symphonique et faisant preuve d’une grande subtilité timbrique, bien dans la lignée de celle du compositeur de Daphnis et Chloé (1912). Chacun des six numéros retenus pour former la suite symphonique tirée du ballet[1] constitue un tout cohérent, tant sur le plan esthétique que sur celui de la forme.

La première pièce, Douglas Fairbanks et Mary Pickford, oppose deux blocs thématiques reflétant les personnalités des deux artistes en question : l’un martial, dominé par des appels de cuivres (qui réapparaîtront dans la Valse finale), l’autre plus féminin caractérisé par de suaves lignes mélodiques teintées de mélancolie aux cordes et bois. La fin de la pièce rapproche ces deux éléments sans les superposer tout à fait. L’apparente fantaisie du morceau, servie par une éblouissante maîtrise de l’orchestre, masque une construction très rigoureuse qui doit beaucoup à l’opposition thématique caractéristique de l’Allegro de forme sonate.

Rudolph Valentino délaisse l’éclat des fanfares pour une langoureuse cantilène accompagnée d’accords dans le registre grave. Loin de céder à la facilité, qui aurait presque naturellement commandé un tango, L. Aubert déploie une ligne ductile et chaleureuse confiée au saxophone et à la clarinette sur un fond rythmique constamment varié. L’harmonie fait largement appel aux accords de neuvièmes parallèles chers à Claude Debussy (1862-1918) et M. Ravel. Sans jamais avoir à forcer le trait, L. Aubert restitue et recrée un exotisme immédiatement séduisant, qui fait de Rudolph Valentino le cœur de la suite.

Avec Charlot et les nymphes Hollywoodiennes, le compositeur (pourtant âgé de 76 ans au moment de la composition de Cinéma) montre que les nouveaux horizons ouverts dans l’orchestration par Georges Gershwin (1898-1937), et après lui les maîtres orchestrateurs de la comédie musicale américaine qu’étaient Robert Russel-Bennet (1894-1981) et Hans Spialek (1894-1983), n’avaient aucun secret pour lui[2]. Ouverte par les seules percussions, riche d’une grande invention rythmique, marquée par des combinaisons pleines de fraîcheur des vents et imprégnée des danses venues d’outre-atlantique, cette pièce joue le rôle de scherzo. Toutefois, fidèle à son idéal d’élégance et de retenue, L. Aubert instille tout au long de cette pièce brillante une nostalgie pudique, laquelle renvoie directement à celle que véhiculait à l’écran Charlie Chaplin.

Le trio du scherzo, Walt Disney, est le prétexte à une vignette haute en couleurs diamantée de sonorités de célesta. C’est la tendresse amusée de la Forêt bleue que nous retrouvons ici, rendue plus précieuse encore par la maturité et la malice du musicien. Ici encore, tous les écueils qui guettaient forcément L. Aubert sont évités, aucune mièvrerie, aucun affadissement intempestif du propos, aucune faiblesse ne vient entraver le déroulement de ces presque deux minutes de pur bonheur.

Ouvert par un magnifique solo de cor anglais, Charlot amoureux est une valse lente dont le pouvoir de séduction indéniable transcende le comique du personnage. Tour à tour libérée et contenue, la passion est exprimée par une magnifique ligne mélodique des cordes construite en une seule et grande arche, coupée net à son point culminant pour laisser la place à de mystérieux accords de bois dans le grave. Sorte d’entorse au plan général de la suite, cette pièce est l’une des meilleures nées sous la plume du compositeur.

Magnifique apothéose, la Valse finale est un chef-d’œuvre accompli. Le thème enjôleur, comme hésitant, est traversé de silences sur le premier temps des mesures impaires (occupé par les basses fondamentales des accords aux cuivres graves). La construction de la pièce est très cinématographique, en ce qu’elle juxtapose des séquences qui correspondent tantôt à des visions d’ensemble de l’orchestre (larges tutti), tantôt à de gros plans sur tel ou tel pupitre. L’orchestration de L. Aubert épouse le mouvement d’une caméra, mariant des éléments déjà présents dans les précédentes pièces (appels de cuivres de la première, brefs éléments modulants tirés de la troisième) en une rigoureuse forme rondeau. Le dernier des couplets déploie une inspiration mélodique véritablement ineffable, sorte de regard souriant d’un musicien sur une vie passée, sur un monde musical en perpétuel mouvement, dont il comprend les mutations tout en choisissant délibérément de rester fidèle à lui-même, avant la péroraison terminale.

Cinéma n’est pas une œuvre anecdotique secondaire, ni un essai esthétique sur les rapports toujours conflictuels entre image et musique, ni un livre d’images dénué de profondeur, mais un raccourci d’émotions contrastées, à l’image de l’âme humaine, que le compositeur rend spontanées tout en les maintenant dans un cadre formel très strict proche de la symphonie classique. Pâtissant sans doute de l’oubli qui recouvre encore tant d’œuvres créées dans la décennie polémique 1950-1960, Cinéma ne fait pas partie du répertoire courant des associations de concert (mais bien peu de pages de musique française ont ce rare privilège), et c’est grand dommage, car cette suite témoigne généreusement de la riche personnalité de son compositeur, laquelle vaut largement plus que celle d’un disciple de M. Ravel ou de qui que ce soit d’autre. L. Aubert est l’un de nos plus beaux tempéraments de musicien, l’un des plus méconnus aux côtés de Jean Roger-Ducasse (1873-1954) ou C. Kœchlin. Puissent le temps et l’action d’interprètes courageux lui rendre l’affection du grand public à laquelle sa valeur et sa sincérité lui donnent plein droit. □

_________________________

Cinéma de Louis Aubert, Lionel Pons.

Le Requiem de Fauré

présenté par Louis Aubert

Il avait neigé à l’aube grise de ce jour de janvier. J’allais par les routes désolées et immaculées encore vers la ville engourdie et surprise.

Un radoucissement prudent en cours de journée nous libéra des contraintes des chemins hostiles, boueux ou verglacés d’incertains retours. C’était donc décidé, je restais sur Périgueux pour aller entendre le concert de La Portée Ouverte.

Mais avant, voici de la liberté pour rendre visite à mon amie Jeannine. Cette amitié à deux – où la réciprocité est vraie – réchauffe même lorsque tout semble sombre. Ce n’était pas le cas ce jour-là. Nos tristesses avaient comme fondu avec les draperies satinées de la neige. Jeannine me rendait les corrections effectuées sur le travail rédactionnel de Lionel dont elle se plut à faire l’éloge. Remarquable, dit-elle ! Ai-je d’ailleurs de meilleurs amis que ces deux-là : fidèles, attentifs, profondément généreux ?

Dans le texte de Lionel sur Roger Calmel, une phrase avait interrogé Jeannine : « Enfin, c’est dans une belle densité contrapuntique que le In Paradisum conclut, dans un apaisement enfin atteint et une confiance retrouvée. » Jeannine aime et écoute la musique. Son oreille habituée au « paradis-ium » du In Paradisum entendu dans le Requiem de Fauré, elle s’en était allée vérifier sur le 33 tours qu’elle possède l’orthographe latine de ce paradis.

Le disque posé sur la table à proximité des pages corrigées attira mon intérêt. Il n’était pas d’aujourd’hui. Un disque Erato à couverture rouge ! Effectivement, cette version dirigée par Louis Frémaux fut enregistrée en 1962, j’avais 15 ans !

Alors que j’expliquais à Jeannine que Louis Aubert, ce musicien omniprésent dans notre association, était l’élève de Fauré, mes yeux tombèrent avec éblouissement sur la signature du texte de la pochette : Louis Aubert de l’Institut !!! Quel accord inattendu et pourtant parfaitement naturel !

Les documents laissés par le maître sont peu abondants – Ludovic ne me contredira pas – aussi est-ce un vrai bonheur de trouver un texte signé de lui.

Vous prendrez votre version préférée de ce chef-d’œuvre de Fauré pour lire les lignes qui suivent, sous la plume d’un artiste que nous vénérons.

| En 1865, Gabriel Fauré, né à Pamiers, le 12 mai 1845, quittait l’École Niedermeyer, où il avait obtenu les prix de piano, d’orgue, d’harmonie et de composition. Il emportait dans son léger bagage quelques œuvres vocales, notamment le Cantique de Racine, d’une inspiration délicate et profonde, et qui laissait prévoir la personnalité du musicien de Pénélope.

D’autres compositions vocales suivirent cette première manifestation : les Djinns, le Ruisseau, la Naissance de Vénus, les chœurs de Caligula, ainsi que plusieurs œuvres religieuses ; une Messe Brève pour voix de femmes et orgue, un Tantum ergo, un Ave Maria, un Tu es Petrus. Dès sa sortie de l’École Niedermeyer, il fut nommé organiste à l’église Saint-Sauveur de Rennes, puis organiste-accompagnateur à Notre-Dame de Clignancourt à Paris, organiste à Saint-Honoré d’Eylau, puis organiste de la maîtrise de Saint-Sulpice ; enfin, au mois d’avril de 1877, Maître de Chapelle à la Madeleine. Malgré ses occupations absorbantes dans ces églises, il ne cessait d’enrichir le domaine musical de la musique de chambre. En 1875, il nous révélait la beauté de sa première Sonate pour piano et violon, puis ses deux Quatuors pour violon, alto, violoncelle et piano, sa Ballade pour piano et orchestre, présentée à Liszt par l’entremise de son maître et ami, Camille Saint-Saëns. Le grand créateur du Poème Symphonique accueillit l’ouvrage avec une sympathie marquée. C’est en 1886, peu après la mort de son père que Gabriel Fauré écrivit sa Messe de Requiem, que l’on peut considérer non seulement comme un des sommets de sa production, mais comme l’œuvre maîtresse de la Musique Religieuse Française. Deux ans plus tard, en 1888, la première audition en fut donnée en l’église de la Madeleine, sous la direction du Compositeur. Et ce n’est pas sans émotion que je me rappelle avoir eu l’insigne honneur, quelques mois plus tard ‒ j’avais alors 12 ans ‒ d’être parmi les interprètes de l’œuvre, en ma qualité de soprano solo de la Maîtrise. Cette première version, particulièrement impressionnante, ne comportait qu’un dispositif instrumental assez réduit ; altos, violoncelles, contrebasses, un violon solo, une harpe, l’orgue et trois trombones. La version actuelle comprenant une formation symphonique plus étendue, ne fut transcrite par son auteur que vers 1899. « Entre deux deuils, écrivit un jour Philippe Fauré-Frémiet, fils aîné du compositeur, Gabriel Fauré écrit sa Messe de Requiem. Sans doute, le luceat eis est tout naturellement murmuré en faveur de ceux qui l’ont bercé, et qu’à son tour, il voudrait pouvoir bercer dans l’au-delà mystérieux. » Ce Requiem affecte la forme d’un cheminement. Vladimir Jankélévitch considère « qu’il parcourt en quelque sorte toute la semaine des Sept Ténèbres ». Il se divise, d’ailleurs, en sept parties. L’Introït et le Kyrie, précédés d’une Introduction pour l’ensemble vocal, et dont le thème sera réentendu plusieurs fois dans le courant de l’œuvre, nous conduisent à un Offertoire expressif et très développé. L’imploration 0 Domine, amorcée par les alti et les ténors, puis reprise par les alti et les basses, s’élève chaque fois d’un ton, pour être ensuite traitée en « canon » à la tierce. Après la transition de l’Hostias, le thème de l’O Domine est repris en « imitation » par les différentes voix. Dans le Sanctus règne la tendre atmosphère fauréenne, axée sur une modalité antique. L’émouvant et expressif appel du Pie Jesu précède les trois invocations successives du doux Agnus Dei. Puis nous retrouvons le Requiem aeternam de l’Introït, qui sera suivi du Libéra me, clamé par le baryton solo et où s’insinue le verset : Tremens factus sum ego, confié à l’ensemble vocal. L’In paradisum de conclusion est une des plus parfaites traductions sonores de l’envol d’une âme. On a pu dire de ce Requiem, d’une remarquable densité de forme et de fond, qu’il évoquait la pureté et la candeur des peintures de Fra Angelico. Bien qu’écrit par un musicien peu croyant, le Requiem de Gabriel Fauré n’en transporte pas moins l’auditeur dans un monde de piété émue. Cette musique est empreinte d’une gravité paisible. Le Dies irae y passe comme un épisode indispensable, mais on ne trouve dans le Requiem fauréen aucun effet grandiloquent ou macabre. Des musicologues notoires, d’Écoles différentes, tels que Vladimir Jankélévitch et Émile Vuillermoz, se sont accordés pour reconnaître l’exceptionnelle beauté du Requiem fauréen. « II verse en nous ce vaste et tendre apaisement, qui est le prélude à la paix » a dit de l’ouvrage Vladimir Jankélévitch, tandis qu’Émile Vuillermoz voyait en lui « une œuvre absolument unique en son genre ». Et il ajoutait : « Le grand mérite philosophique de cet admirable adieu à la vie réside dans sa sensibilité et sa modestie. Fauré a su regarder la mort en face, en prenant le recul nécessaire pour assigner à notre dernier soupir la modeste place qu’il doit occuper dans l’impitoyable harmonie de l’univers. » Pour cet enregistrement, la direction de l’ouvrage a été confiée à Louis Frémaux qui connaît à fond l’œuvre fauréenne. Avec sa conscience de grand chef, il a consacré plusieurs mois à l’étude et à la mise au point de cette réalisation. |

Merci douce providence. □

- Catalogue des oeuvres par genre, Ludovic Florin, 2007

- Les rêves perdus de Louis Aubert, INA

- Le répertoire pour piano de Louis Aubert sur le site ONDINE

- Louis Aubert, par Patrick Marie Aubert sur Musica et Memoria

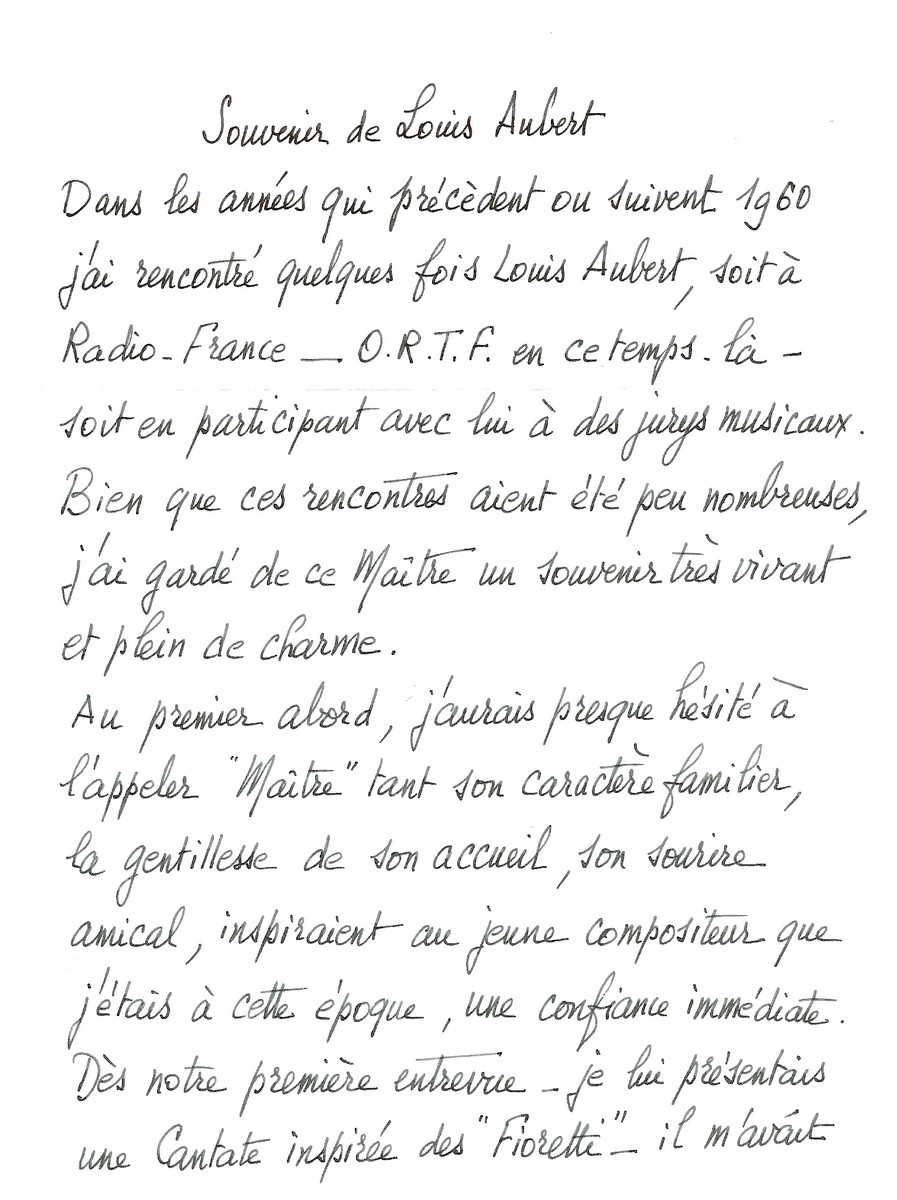

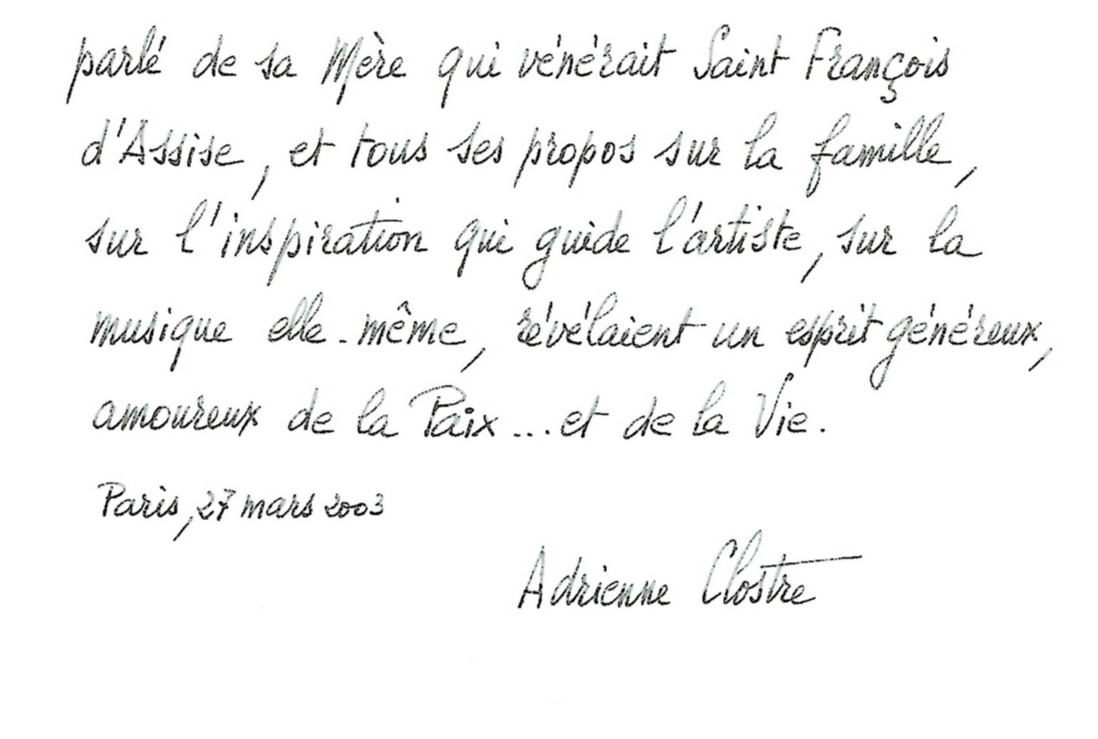

| Adrienne CLOSTRE (1921-2006), compositrice, Premier Grand Prix de Rome, 1949. |

|

|

Dossiers

|

Toutes photos “Succession Louis Aubert” (sauf photo de la classe de Fauré à la SMI)

Tous droits de reproduction réservés.

Remerciements à Marie-Françoise Guilhem-Redon, petite-fille du compositeur

|

|||

|

|

||

| Louis Aubert © Drouin, Belfort | |||

|

|||

| La classe de Gabriel Fauré à la SMI © Les Amis de Maurice Ravel. Tous nos remerciements à Manuel Cornejo | |||

|

|

||

| Louis Aubert à 50 ans | Louis Aubert de profil | ||

|

|

||

| Louis Aubert et son épouse Suzanne Mairot-Aubert | Le compositeur Louis Aubert | ||

|

|||

| Louis & Suzanne Aubert et leur trois filles, Michelle, Suzy, Jacqueline | |||

|

|

||

| Louis Aubert à Chabrier, Coulounieix, Dordogne | Louis Aubert avec Jean-Pierre Redon, son petit-fils, Chabrier | ||

|

|||

| Chabrier, Dordogne : Pierre Redon, son épouse Jacqueline Aubert-Redon, leurs 4 enfants, Suzanne & Louis Aubert | |||

|

|||

| La pique, Belvès : Suzanne & Louis Aubert en famille | |||

| Louis Aubert dans les années 1950/1960 |

|

Portfolio

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Un enregistrement de La Forêt bleue (et non du Foret bleu), en 1954, par Radio-Lyrique | ||

|

||

| Même enregistrement de Radio-Lyrique, dirigé par Eugène Bigot (1954), version MP3 en ligne | ||

|

||

| Autre version MP3, Concert du 8 mars 1956, direction Georges Tzipine | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Partager sur :